盆栽を健康に育て、美しい姿を保つためには、適切な道具を使うことが大切です。初心者の方は最初から高価な道具をそろえる必要はありませんが、基本的な道具を知っておくと手入れがスムーズになります。ここでは盆栽の手入れに必要な基本的な道具をカテゴリー別に紹介します。

盆栽の手入れの中で最も頻繁に行うのが水やりです。適切な水やりのためには、専用の道具を用意することで効率よく作業ができます。水やり用の道具は毎日使うものなので、使いやすさを重視して選びましょう。

・じょうろ

シャワー状に水が出るタイプで、注ぎ口が取り外せるものが便利です。大きすぎないものを選ぶと扱いやすいでしょう。

・霧吹き

こまかい枝や葉、苔への水やりに使用します。細かいミストが出るものが理想的です。

・水さし

細口のじょうろで、細かい場所への水やりに適しています。

・水盤

夏場など乾燥する時期に、盆栽を置いておく水を張った平たい容器です。

水やりは盆栽の健康を左右する重要な作業です。特に小さな鉢の盆栽は乾燥しやすいので、季節や環境に合わせた適切な水やりが必要になります。水やり用の道具は清潔に保ち、カルキ抜きした水や雨水を使うとさらに良いでしょう。

盆栽の形を整え、健康な成長を促すために欠かせないのが剪定作業です。目的に合わせた適切な道具を選ぶことで、盆栽に余計なダメージを与えずに美しい形を作り出すことができます。剪定道具は清潔に保ち、使用後は手入れすることが大切です。

・剪定ばさみ

太い枝を切るための強力なはさみです。

・芽切りばさみ

細かい新芽や葉を切るための小型のはさみです。

・葉切りばさみ

葉の数や大きさを調整するための特殊なはさみです。

・ピンセット

芽摘みや細かい作業に使用します。先端が曲がっているタイプが使いやすいです。

・針金切り

針金かけに使用した針金を切るための道具です。

剪定は盆栽の形や健康に大きく影響する重要な作業です。特に初心者の方は、最初は基本的な剪定ばさみと芽切りばさみを用意するといいでしょう。道具は常に清潔に保ち、切れ味を良くしておくことで、盆栽へのダメージを最小限に抑えることができます。

盆栽の植え替えは数年に一度の大切な作業です。適切な道具を使うことで、根を傷つけずに効率よく作業を進めることができます。植え替えは盆栽の健康と成長に大きく影響するため、必要な道具を事前にそろえておきましょう。

・根かき棒

古い土を落とし、根をほぐすための道具です。

・土ふるい

粒の大きさごとに土をふるい分けるための道具です。

・ペンチ

針金を切ったり曲げたりするのに使用します。

・割りばし

植え替え時に土を詰める際に使用します。

・底網

鉢の底に敷く網で、土が流れ出るのを防ぎます。

・盆栽用土

赤玉土、鹿沼土、桐生砂などを混ぜたものを使用します。

植え替えは盆栽の成長や健康状態を考慮して行う必要があります。一般的には2〜3年に一度のペースで行いますが、盆栽の種類や大きさによって異なります。植え替えの際は、根を傷つけないように丁寧に作業することが重要です。

基本的な水やり、剪定、植え替え用の道具に加えて、盆栽の手入れを効率的に行うための便利な道具もあります。これらの道具は必須ではありませんが、あると作業がスムーズになることが多いです。

・盆栽台

盆栽を置くための台で、高さを調整できるものが便利です。

・回転台

盆栽を回転させながら手入れできる台です。均等に剪定するのに役立ちます。

・苔むしろ

鉢の表面に敷く苔を育てるための道具です。

・肥料入れ

固形肥料を入れるための小さな容器です。

・竹串

土を突いて水はけを良くするために使用します。

・ブラシ

幹や枝の掃除に使用します。

これらの道具は、盆栽の手入れをより効率的かつ効果的に行うために役立ちます。特に初心者の方は、基本的な道具から始めて、徐々に必要に応じて揃えていくことをおすすめします。道具は使いやすさと品質を重視して選びましょう。

盆栽を健康に保ち、美しい姿を維持するためには、日々の適切なケアが欠かせません。ここでは、日常的に行うべき基本的な手入れ方法について解説します。これらの基本を押さえておくことで、盆栽の健康を守り、長く楽しむことができるようになります。

盆栽の手入れの中で最も重要なのが水やりです。水の量や頻度を間違えると、盆栽の健康に大きく影響します。盆栽は小さな鉢で育つため、水分管理が特に重要になります。基本的には、土の表面が乾いたタイミングで水をたっぷり与えることが大切です。

・春秋

1日1回、朝か夕方に水やりします。

・夏

朝夕の2回、特に暑い日は昼にも水やりが必要な場合があります。

・冬

2〜3日に1回程度、土の状態を見ながら水やりします。

水やりは、じょうろを使って樹木全体にシャワーのように与えるのがベストです。鉢底から水が流れ出るくらいたっぷりと与えることで、根全体に水分が行き渡ります。ただし、受け皿に水が溜まったままにすると根腐れの原因になるので、必ず捨てるようにしましょう。また、水やりの時間帯は、夏は朝早くか夕方、冬は昼間の暖かい時間帯がおすすめです。

盆栽の健康な成長には、適切な日光と環境が不可欠です。置き場所選びは、盆栽の種類や季節によって考慮すべき点が異なります。基本的には日当たりと風通しの良い屋外が理想的ですが、強い直射日光や風から守ることも大切です。特に夏の強い日差しや冬の寒風には注意が必要です。

・春秋

日当たりの良い場所で、1日3〜4時間は直射日光を浴びるようにします。

・夏

午前中は日光を当て、午後は半日陰に移動させると良いでしょう。

・冬

日当たりの良い場所で、北風を避けた場所が理想的です。

盆栽を置く台は、木製のものが温度変化を緩和するのでおすすめです。コンクリートや石の上は避けましょう。また、室内で鑑賞する場合は、エアコンや暖房の風が直接当たらない場所に置き、数日以内に屋外に戻すことが大切です。特に冬は室温の変化に弱いので、急激な温度変化を避けるように心がけましょう。

盆栽は四季の変化に合わせて育てることで、その美しさを最大限に引き出すことができます。季節ごとに異なる管理方法を理解し、適切なケアを行うことが大切です。盆栽の種類によっても管理方法は異なりますが、ここでは一般的な管理のポイントを紹介します。

・春

新芽の成長を促すために、適切な水やりと日当たりを確保します。肥料の施し始めにも適した時期です。

・夏

強い日差しと乾燥に注意し、水切れを起こさないようにします。必要に応じて遮光ネットを使用しましょう。

・秋

紅葉を美しく見せるために、日当たりと温度差を活用します。冬に向けての準備も始めます。

・冬

寒風から保護しながらも、十分な日光を当てます。水やりの頻度は減らしますが、土が完全に乾かないように注意しましょう。

季節の変わり目は特に注意が必要です。急激な環境変化に対応できるよう、徐々に環境を変えていくことが大切です。また、四季を通じて盆栽の様子をよく観察し、異常があれば早めに対処することが健康を維持するポイントになります。

盆栽を美しく形作り、その姿を保つためには、いくつかの基本的な技術を身につける必要があります。ここでは、盆栽を美しく保つための剪定や肥料の与え方、病害虫対策について解説します。

剪定は盆栽の形を整え、健康な成長を促すための重要な作業です。適切な剪定を行うことで、盆栽の美しいシルエットを作り出し、維持することができます。剪定には目的に応じていくつかの種類がありますが、ここでは基本的なテクニックを紹介します。

整枝剪定: 盆栽全体の形を整えるための剪定で、不要な枝や伸びすぎた枝を切り落とします。

・芽摘み

新芽の先端を摘み取ることで、枝の分岐を促し、こんもりとした樹形を作ります。

・葉刈り

葉の数を調整して光の透過を良くし、内側の芽の成長を促します。

・枝抜き

混み合った部分の枝を間引いて、風通しと日当たりを良くします。

剪定を行う際は、まず全体のバランスを考えながら作業することが大切です。切る前に一度全体を見渡し、どの部分を剪定するか計画を立てましょう。また、切り口は樹液の流れに沿って斜めに切ると治りが早くなります。

初心者の方は最初は控えめに剪定し、徐々に技術を身につけていくことをおすすめします。剪定の時期は樹種によって異なりますが、一般的には春から初夏が適しています。

盆栽は小さな鉢で育つため、土中の栄養分は限られています。健康な成長を促すためには、適切な肥料を適切なタイミングで与えることが大切です。肥料の種類や量、与える時期は盆栽の種類や成長段階によって異なりますが、基本的な考え方を理解しておきましょう。

・元肥

植え替え時に与える基本的な肥料です。緩効性のものを選びます。

・追肥

成長期に定期的に与える肥料で、固形肥料や液体肥料があります。

・寒肥

冬に与える肥料で、翌春の成長に備えるために重要です。

肥料は基本的に春から秋にかけての成長期に与えます。特に4〜6月の新芽の成長期と9〜10月の根の成長期が重要です。真夏や冬の休眠期は肥料を控えるか、量を減らすようにしましょう。固形肥料を使う場合は、根元から離して土の表面に置き、水やりの際に少しずつ成分が溶け出すようにします。液体肥料は説明書通りに希釈し、通常の水やりの代わりに与えます。過剰な肥料は根を傷める原因になるので、量には注意しましょう。

盆栽の健康を維持するためには、病害虫から守ることも重要です。小さな鉢の中で育つ盆栽は、一度病害虫が発生すると急速に広がる可能性があります。予防と早期発見・早期対処が大切です。ここでは、一般的な病害虫対策について紹介します。

・予防

風通しと日当たりを良くし、過湿を避けることが基本です。定期的な消毒も効果的です。

・病気の対処

うどんこ病や黒星病などは専用の薬剤で対処します。初期段階で発見することが大切です。

・害虫の対処

アブラムシやハダニなどは、薬剤散布や手で取り除くなどの方法で対処します。

・日常の観察

葉の裏側や枝の付け根など、よく観察することで早期発見につながります。

病害虫の予防には、盆栽の周辺環境を清潔に保つことも大切です。枯れ葉や落ち葉をこまめに取り除き、鉢や道具も清潔に保ちましょう。また、新しく購入した盆栽は、既存の盆栽から少し離して置き、病害虫がないか確認してから他の盆栽と一緒に管理するとよいでしょう。

薬剤を使用する場合は、説明書をよく読み、適切な濃度と方法で使用することが重要です。特に食用の盆栽(実がなるものなど)の場合は、食べても安全な薬剤を選ぶようにしましょう。

盆栽を長く健康に育てるためには、定期的な植え替えが欠かせません。植え替えは根の成長に合わせて新しい土と環境を提供し、盆栽の健康を維持するための重要な作業です。ここでは、植え替えの必要性やタイミング、手順について詳しく解説します。

盆栽の植え替えは、根が鉢いっぱいに広がり、古い土が劣化して水はけや通気性が悪くなったときに必要です。適切なタイミングで植え替えを行うことで、盆栽の健康を維持し、成長を促すことができます。植え替えの時期や頻度は、盆栽の種類や大きさ、成長速度によって異なります。

・若木や成長の早い盆栽

1〜2年に一度の植え替えが必要です。

・成木や成長の遅い盆栽

2〜3年に一度の植え替えで十分です。

・老木や大型の盆栽

3〜5年に一度の植え替えを目安にします。

植え替えのタイミングを見極めるには、鉢底から根が出てきているか、水はけが悪くなっているか、土の色が変色しているかなどをチェックします。春(3〜4月頃)は多くの盆栽にとって最適な植え替え時期です。

この時期は盆栽が休眠から覚め、新しい成長を始める前なので、ダメージを最小限に抑えることができます。秋(9〜10月頃)も比較的穏やかな気候なので、植え替えに適しています。真夏や真冬の極端な気温の時期は避けるようにしましょう。

植え替えは盆栽にとって大きなストレスとなる作業です。正しい手順と注意点を理解し、丁寧に作業することで、盆栽へのダメージを最小限に抑えることができます。ここでは、基本的な植え替えの手順と注意点を解説します。

準備: 新しい鉢、盆栽用土、底網、針金、根切りばさみなどの道具を揃えます。

・鉢からの取り出し

盆栽を優しく鉢から取り出し、古い土を丁寧に落とします。

・根の手入れ

古い根や長すぎる根を剪定し、根鉢を整えます。

・鉢の準備

新しい鉢の底に網を敷き、ドレナージホールを確保します。

・植え付け

盆栽を適切な位置に配置し、新しい土を隙間に入れていきます。

・仕上げ

:表面の土を整え、たっぷりと水を与えます。

植え替え時の注意点として、根を乾かさないようにすることが重要です。取り出した盆栽の根は、湿らせたタオルなどで覆い、乾燥を防ぎましょう。

また、新しい鉢は古い鉢よりも一回り大きいものを選ぶと良いですが、あまりに大きすぎると水はけが悪くなることがあります。植え替え後は日陰で管理し、徐々に日光に慣らしていくことで、盆栽のストレスを軽減できます。

植え替え後の盆栽は非常にデリケートな状態です。根が新しい環境に慣れるまでは、特別なケアが必要です。適切な植え替え後のケアを行うことで、盆栽が新しい鉢で健康に成長するのを助けることができます。ここでは、植え替え後のケアについて詳しく解説します。

・水やり

植え替え直後はたっぷりと水を与え、その後は表面が乾いたら水やりを行います。

・置き場所

1〜2週間は直射日光を避け、明るい日陰で管理します。

・風通し

良好な風通しを確保しますが、強風は避けるようにします。

・観察

葉の様子や新芽の成長を観察し、異常があれば早めに対処します。

植え替え後の2〜3週間は盆栽の様子をよく観察し、環境に慣れてきたと判断できたら、徐々に通常の管理に戻していきます。この時期は肥料を控え、新しい根が十分に成長してから与え始めるようにしましょう。

一般的には植え替えから1ヶ月後くらいから、薄めた液体肥料から始めるのがおすすめです。また、植え替え直後は剪定などの手入れも控え、盆栽が新しい環境に適応するのを優先させましょう。根がしっかりと定着し、新しい成長が見られるようになったら、通常の管理に戻していきます。

盆栽には様々な種類があり、それぞれに適した育て方や手入れ方法があります。ここでは、代表的な盆栽の種類別に育て方のポイントを解説します。自分が育てている盆栽の特性を理解することで、より適切なケアを行うことができるでしょう。

松や杉、真柏などの針葉樹は、盆栽の中でも人気の高い種類です。一年中緑を保ち、力強い姿が特徴で、初心者にもおすすめの樹種です。針葉樹の盆栽は、基本的に丈夫で育てやすいですが、いくつか気をつけるべきポイントがあります。

・芽摘み(芽つみ)

松は春に伸びる新芽(キャンドル)の処理が重要です。5〜6月頃に新芽の先端を指で摘むことで、分岐を促します。

・針金かけ

若い枝のうちに針金をかけて形を整えることが大切です。

・水やり

過湿を嫌うため、土が乾いてから水やりを行います。特に冬は水を控えめにします。

・日当たり

十分な日光を好むので、できるだけ日当たりの良い場所で育てましょう。

松柏類は冬でも葉を落とさない常緑樹なので、四季を通じて緑を楽しむことができます。また、長寿の象徴とされ、年月とともに風格が増していきます。

松を育てる際は、特に芽摘みの技術が重要で、これによって枝ぶりや葉の密度が大きく変わります。初心者の方は、真柏(シンパク)や五葉松(ゴヨウマツ)から始めると良いでしょう。これらは比較的育てやすく、盆栽としての形も整いやすい種類です。

楓(カエデ)や桜、欅(ケヤキ)などの落葉樹は、四季の変化を楽しめるのが魅力です。春の新緑、夏の緑陰、秋の紅葉、冬の枝ぶりと、一年を通じて異なる表情を見せてくれます。季節の移ろいを盆栽で感じられることから、「雑木(ぞうき)」盆栽として親しまれています。

・剪定

落葉期(冬)に骨格を作る剪定を行い、成長期には軽い剪定で形を整えます。

・水やり

成長期は水を好むので、土の表面が乾いたらたっぷりと与えます。

・肥料

春から秋にかけての成長期に定期的に与えます。特に春の新芽の時期は重要です。

・日照管理

直射日光を好みますが、真夏の強い日差しは葉焼けの原因になるので注意します。

落葉樹の盆栽は、葉が落ちる冬に枝ぶりをじっくりと観賞できるのも特徴です。この時期に骨格をしっかりと作ることで、より美しい樹形になります。また、紅葉する種類は秋に美しい色づきを楽しめますが、これには昼夜の温度差が重要です。

紅葉を美しく見せるためには、9月下旬から日当たりの良い場所に置き、夜間は冷たい空気に当てるとよいでしょう。楓や欅は比較的育てやすいですが、桜は少しデリケートなので、初心者の方は育てやすい種類から始めることをおすすめします。

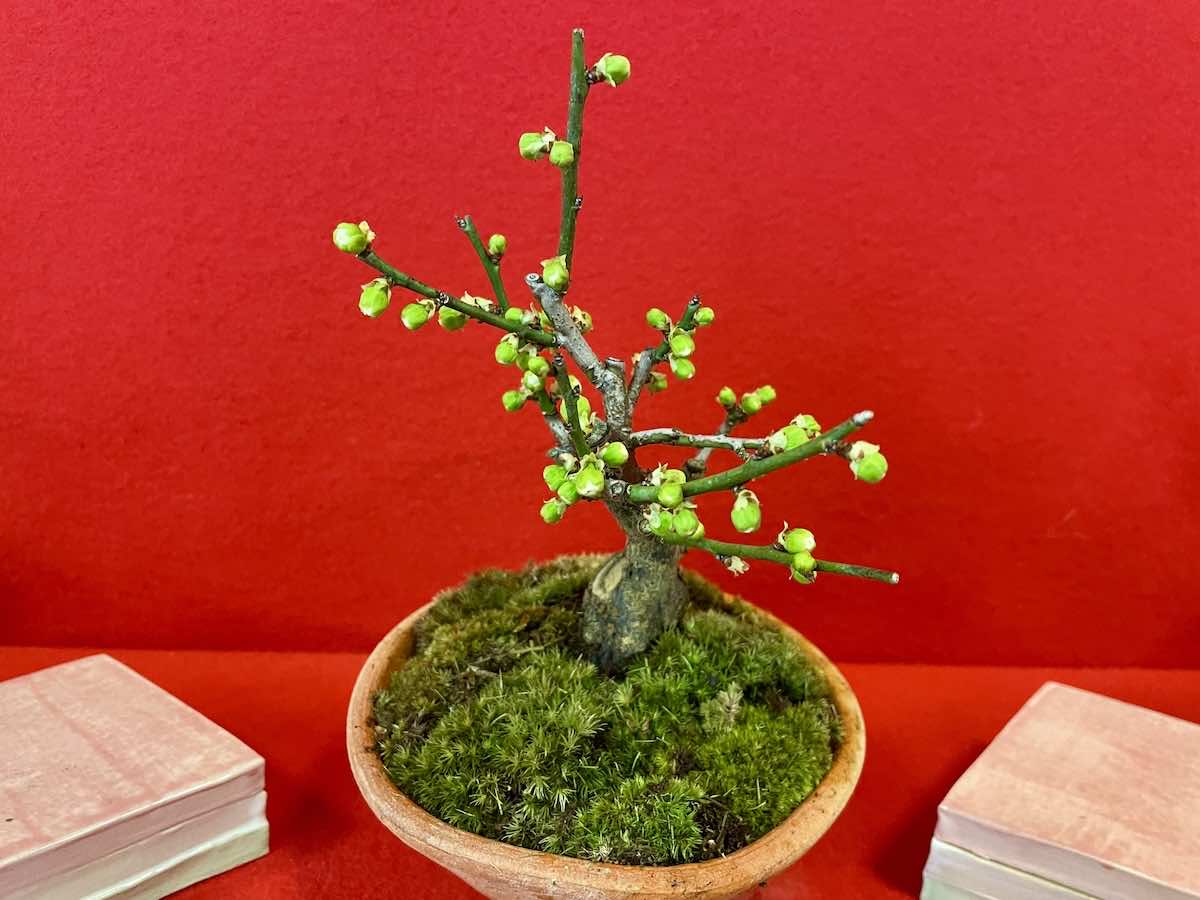

梅や桜、つつじ、椿などの花を楽しむ盆栽は、その華やかな開花で多くの人に愛されています。花盆栽は開花時期の美しさはもちろん、蕾の膨らみや花後の姿も楽しめるのが魅力です。花を美しく咲かせるためには、適切な時期の剪定と肥料管理が重要になります。花盆栽の剪定は花芽を傷つけないよう、基本的には花後すぐに行います。

この時期に剪定することで、次の花芽の形成を促進できます。水やりは開花期前後に特に注意し、水切れで蕾が落ちないようにします。室内に取り込んだ際は特に乾燥に気をつけましょう。肥料はリン酸とカリウムを多く含むものを花芽形成期(夏〜秋)に与えるのが効果的です。また、十分な日光を当てることで花芽の形成が促されます。

盆栽の手入れは一見難しそうに感じるかもしれませんが、基本を理解し適切なケアを行うことで、初心者の方でも十分に楽しむことができます。水やり、日当たり管理、剪定といった基本的な手入れに加え、季節ごとの適切なケアを行うことで、盆栽は美しい姿を保ち続けます。特に最初は丈夫で育てやすい種類から始め、徐々に技術と知識を深めていくことをおすすめします。盆栽を通じて四季の移ろいを感じ、自然の美しさを身近に感じられる喜びを、ぜひあなたも体験してみませんか?今日から盆栽の手入れを始めて、あなただけの小さな自然を育ててみましょう。